My home, in Libya è il primo lungometraggio di Martina Melilli; già visto al Festival di Locarno di quest’anno, verrà presentato in anteprima nazionale il 14 settembre alla Triennale di Milano nell’ambito della quarta edizione del Festival Internazionale del Documentario “Visioni dal mondo, Immagini della realtà”.

Approdo naturale di una personalissima poetica portata avanti con coerenza nel tempo, presa di coscienza tanto professionale quanto biografica, il film si inserisce nel progetto più ampio che è TRIPOLITALIANS, archivio di storie raccolte a colmare uno dei più grandi rimossi del nostro Paese: la colonizzazione della Libia prima, il rimpatrio forzato di ventimila italiani poi. Sull’oblio cui sono stati relegati i fatti, le persone, si struttura il già acuto, per indole, sguardo dell’artista, figlia di “tripolitaliani”.

Durante una lunga conversazione via Skype, Melilli ragiona con noi sui cardini attorno ai quali ruota la sua ricerca, riattraversa gli anni dei lavori amatoriali, della formazione alla IUAV di Venezia e alla Lucas School of Arts di Bruxelles, per arrivare alle riflessioni scaturite dallo spendersi tutta, persona e artista, nell’ultimo lavoro, “collaborazione in differita” con il libico Mahmoud, tentativo di “controstoria” che narri una realtà cui i media difficilmente hanno modo di accedere, esercizio critico a scardinare quella che propinano già confezionata, se invece il modo ce l’hanno.

In un tuo testo, “Scrivere: relazione epistolare”, parli di come una corrispondenza in forma scritta possa essere, il che all’apparenza è un paradosso, più intima rispetto a una conversazione. Ci si sente più liberi, si va più a fondo. Soprattutto si ha a disposizione il tempo, che ci dà la possibilità di scegliere, soppesare i termini a seconda dell’emozione e dell’idea che si vuol far trasparire. Il dialogo non sempre permette questo, si creano fraintendimenti.

Nella convinzione che questa tua affermazione sia vera, spero che riusciremo il più possibile a capirci. E ti chiedo: il fatto che nei tuoi lavori, il racconto per immagini sia spesso supportato in parte da testi inquadrati o in sovraimpressione, in parte dalla voice-over che narra un “testo ragionato”, è ricollegabile a questa idea? Strumento quindi per rendere un reale il più possibile autentico, fedele al sentire tuo e del soggetto rappresentato?

Io scrivo moltissimo, non per qualcun altro. Prendo molti appunti, annoto spesso sensazioni, riflessioni, pensieri, e mi accorgo che nel farlo gli do già una forma letteraria di qualche genere, in versi o in prosa che sia, non sono abbozzati senza criterio. Mi piace, anche se lo faccio per me stessa, scegliere con cura i vocaboli, le assonanze, le dissonanze, ragiono molto sul testo e ne produco molto di mio. Sicuramente l’importanza del testo scritto è una cosa che torna nei miei lavori. Se in passato la presenza della voice-over era più corposa, c’è ora una certa volontà di asciugare questa cosa andando più verso il testo scritto che rimane testo scritto, sovraimpresso o fotografato. La voice-over è spesso associata di prassi al cinema documentario, c’è una voce che ti racconta, e tu guardi. My home, in Libya in particolare è proprio un tentativo di cercare vie alternative, che mi rispecchiassero di più, in cui mi sentissi più a mio agio. Per assurdo, a me non piace fare la voice over, ma volevo trovare un modo di esserci comunque Io, di dire delle cose che fossero mie. Metterci la mia scrittura, il mio tratto, è un modo anche, come dicevi, di dedicare alla stesura di quel testo il tempo.

Tu ti definisci proprio “audio-visual artist”, credo in senso strettamente semantico. La componente sonora riveste nei tuoi lavori un ruolo importante tanto quanto quello delle immagini, e ad esse complementare. Le parole dicono spesso un qualcosa di “altro” che va a completare l’unità del racconto filmico. Penso per esempio a Il quarto giorno di scuola, dove la narrazione in voice-over di una storia appartenente al passato, quella di tuo padre, è accompagnata da immagini riferibili a un dramma presente, per giustapposizione. Questo discorso vale per il testo, sia esso scritto o narrato, così come per il suono. Anche il suono racconta infatti una storia, che è la tua: mi pare di sentire chiari riferimenti a una tradizione araba, è così? In che modo lavori da questo punto di vista?

Ho sempre avuto una grande fascinazione per il mondo del suono che, ammetto, è in crescita esponenziale. Mi viene addirittura in mente di voler narrare solo con i suoni, togliendo le immagini, nei miei lavori futuri, sempre nell’ottica di trovare forme di narrazione alternativa rispetto a delle cose a cui siamo molto abituati. In un’epoca in cui siamo circondati da immagini, che iniziamo a subire anche in maniera passiva perché ci vengono propinate da ogni dove, l’attenzione invece al suono deve essere una scelta. Gli occhi li puoi chiudere, le orecchie no. Sei abituato a sentire sempre, ma ascolti solo se vuoi. E’ uno scarto, c’è la volontà dietro. Nelle mie opere l’attenzione al paesaggio sonoro è fondamentale. Nelle ultime c’è un lavoro più fino in questo senso, perché sono stati le prime in cui c’era dietro del budget, quindi la possibilità di lavorare con qualcuno che avesse le competenze per mettere in pratica quelli che per me erano concetti.

Mi piace creare librerie di suoni per ogni progetto, in generale ho una libreria di suoni delle mie esperienze quotidiane. Registro, archivio, tengo in serbo per il futuro.

Storie che chiedono di essere catturate, come quelle negli scatti che fai.

Le storie e la Storia, il modo in cui le vicende individuali si moltiplicano nella circolarità della Storia: è uno dei cardini della tua ricerca, in connessione con il tema della memoria. TRIPOLITALIANS, a cui appartiene, tra gli altri lavori, il già citato Il quarto giorno di scuola, è il progetto in cui hai investito la maggior parte delle energie. Da dove nasce, sia a livello di prassi che a livello di ispirazione personale? Nello specifico, quanto deriva da un’esigenza personale, quella di colmare un vuoto identitario, la mancanza di una radice nota, un luogo da chiamare “casa home” e non “casa house”, e quanto dalla volontà di aderire a un’idea “militante” di cinema e, più in generale, di arte?

Ho iniziato a lavorare a TIPOLITALIANS come progetto di tesi specialistica, ero a Bruxelles, tra il 2010 e il 2011. L’ispirazione per poi andare a fuoco in questa cosa viene da un fatto legato molto al corpo, che è un altro tema che mi interessa e che pian piano sta prendendo campo nella mia ricerca. La sede universitaria si trovava nel quartiere turco-magrebino della città, che in inverno, quando ancora il surriscaldamento globale non era così avanzato (ride), era molto molto fredda. La mattina uscivo tutta bardata, rimanevano fuori solo gli occhi. Andavo nel negozietto di un signore marocchino per farmi fare il tè alla menta, lui prendeva sempre a parlarmi in arabo, e io sorridevo sorridevo, ma a un certo punto gliel’ho dovuto dire…”scusa, ma io non capisco niente”. E lui mi disse che avrebbe scommesso che fossimo legati, l’aveva capito dal taglio degli occhi. Ha smosso in me tutta una riflessione: sicuramente non c’è niente di nordafricano nel mio DNA più recente, chissà che cosa ha visto questa persona. Già stavo strutturando la mia tesi sul conflitto israelopalestinese affrontato dal punto di vista cinematografico a partire da due artisti che mi piacciono molto: Eyal Sivan, regista israeliano naturalizzato francese, e Emily Jacir, artista visiva di origini palestinesi. Militanza quindi in questo senso: raccontare la storia da prospettive meno istituzionali e che vengano più dal basso, che siano corali. Dato per acquisito che non esiste un’obiettività assoluta, sono fermamente convinta che nella somma di più voci uno si possa creare un parere.

Sono quindi questi i modelli su cui ti sei formata, e mi pare di capire che l’esperienza di studio in Belgio sia stata determinante.

Si, e lo è stata anche da un punto di vista pratico. Ho iniziato come autodidatta, le mie prime cose erano molto casalinghe, andavo a sensazione. Quando sono arrivata in Belgio, nella facoltà eravamo in quattro, nel dipartimento di cinema documentario avevamo un professore a testa, c’erano la sala di montaggio del suono, quella di registrazione professionale, tutte le attrezzature, i tecnici a disposizione che ti insegnavamo cosa usare e come farlo. Dal punto di vista tecnico, della riflessione sul mezzo filmico è stato fondamentale. Tematicamente, il conflitto israelopalestinese e tutta la creazione cinematografica e artistica uscita da lì sono stati un grande punto di riferimento. Da un’ottica personale, c’era la ricerca per riempire un vuoto, per capire chi fossi; dall’altro lato, più lavoravo, più studiavo, più mi rendevo conto che c’era proprio una falla nel sistema narrativo della nostra storia nazionale. A quel punto, nella metodologia di ricerca, mi sono ispirata molto a cose che avevo visto per andare a lavorare sui rimossi, sul non detto, sulla censura, sulla narrazione istituzionale contro quella, mai provata ad essere fatta, non istituzionale. Storia e “controstorie” di ciò che è rimasto fuori o volontariamente escluso.

Quella di abbracciare il documentario non è quindi una scelta esclusivamente poetica, ma possiamo dirla militante anche per quanto riguarda l’ambito strettamente cinematografico? Il cinema documentario è sempre rimasto a margine rispetto a quello di finzione, mi sembra che invece negli ultimi anni qualcosa stia cambiando: ai festival, o anche sulle piattaforme digitali, c’è una presenza sempre più massiccia di non-fiction. Credi che possa essere il terreno più fertile di sperimentazione e innovazione?

Per quanto mi riguarda è stata una scelta, come dici, imprescindibile. E’ venuta da sé, probabilmente non l’ho neanche fatta consapevolmente. Mi interessava raccontare cose di cui facevo esperienza senza troppe sovrastrutture, sperimentando tanto all’interno delle possibilità narrative ma non traslando storie reali su personaggi costruiti, non mi è mai interessato ad ora di inventare nomi o storie fittizie. E’ un genere che dà ampiezza di possibilità di sperimentazione perché ha poche restrizioni di definizione al suo interno, allo stesso tempo è vero che è sempre stato associato ad un qualcosa di canonico per un pubblico vasto molto definito – History Channel, National Geographic, animali, fatti storici, narratore in voice-over onnisciente. Nel campo del cinema sperimentale o della videoarte si muovevano cose interessanti già dagli anni Settanta, adesso sta diventando un linguaggio che inizia a venire acquisito da un pubblico più ampio, quindi da un mercato più ampio. Vedo l’apertura di cui parli, ci si è resi conto che il documentario può parlare in maniera diversa di cose altrimenti poco “parlabili”.

Scorrendo i tuoi primi lavori, anche molto vecchi, alcuni amatoriali, emerge una sorta di attitudine innata a guardare il mondo, per vederlo. Pur nel tuo sondare il terreno, in certi casi sicuramente in maniera più ingenua rispetto al grado di maturità raggiunto oggi, emerge già il disegno di una poetica precisa, che hai effettivamente sviluppato portandola avanti negli anni. Gli strumenti li hai acquisiti con il tempo, l’esperienza, lo studio; il tuo sguardo sul mondo invece, da dove viene?

Questa è una bellissima domanda. Il mio sguardo sul mondo è il maggior regalo che l’universo potesse farmi ma anche la più grande sfiga (ride). Mi rendo conto di vedere, interpretare le cose in un modo che vedo e vivo solo io.

Una sensibilità all’ennesima.

Si, che è difficile da trasferire a qualcun altro che non prova le stesse cose. Sin da piccola facevo un sacco di fotografie, era una passione di mio padre. E’ qualcosa di radicato, più di quanto io ne sia consapevole, nel mio percorso di crescita. Sono sempre stata una bambina molto fantasiosa, molto creativa, parlavo poco e scrivevo tanto, ho iniziato a scrivere a cinque anni.

Quanto pensi che il tuo background personale abbia determinato la tua sensibilità artistica, e quanto invece ritieni che la tua predisposizione a guardare sia innata? Alla tua Martina-gonia – il senso di precarietà che investe tutto ciò che è contingente, la spinta a muoversi, e di contro l’atto di prepotente ricerca e affermazione dell’Io – hai cercato di dare una radice, che è forse il non avere radici. Se il tuo trascorso fosse stato diverso, magari l’agonia sarebbe stata la stessa, la ragione un’altra.

Credo che siano compenetrate le due cose. Sicuramente c’era una predisposizione di un certo tipo che però appunto i fatti, gli accadimenti, lo svolgersi della mia vita in un certo modo hanno acuito in una certa direzione. Poi ho trovato una nuova risposta, che non è il non avere radici ma il trovare un terreno fertile.

Si vede che My home, in Libya è, proprio in questo senso, un approdo, di sicuro non definitivo, ma magari, lo chiedo a te, di svolta.

La tua storia è stata, ad ora, parte fondamentale della tua ricerca. In tutto ciò che hai creato, sia che riguardi direttamente i “tripolitaliani” sia che affronti storie che in superficie hanno poco a che fare con la tua – Cristina, operaia romena da te intervistata, vissuta di privazioni sa però cos’è “casa”, non lo può spiegare ma ne conserva la luce negli occhi – c’è un battere ossessivo sul tema, quasi come se la parola avesse valenza conoscitiva, oltre che lenitiva. In My home, in Libya questo valore ce l’ha anche per la tua famiglia, che ripercorre con te gli anni a Tripoli. Mi sembra che ci sia una sorta di catarsi, la chiusura di un cerchio e l’apertura a un futuro biografico e artistico consapevole.

Mentre ti ascoltavo vedevo cose che non avevo mai visto. Sicuramente questo film è tanto un approdo quanto un punto di svolta, nella mia vita come nella mia pratica artistica. Lavorarci mi ha portata ad una sensibilità diversa per quanto riguarda “what is home”, ha spostato il piano ricerca. Il contatto con Mahmoud è stato importante in questo senso. Se prima cercavo un posto, ora mi interessa capire che cosa forma casa dal punto di vista delle connessioni, attrazioni e respingimenti relazionali.

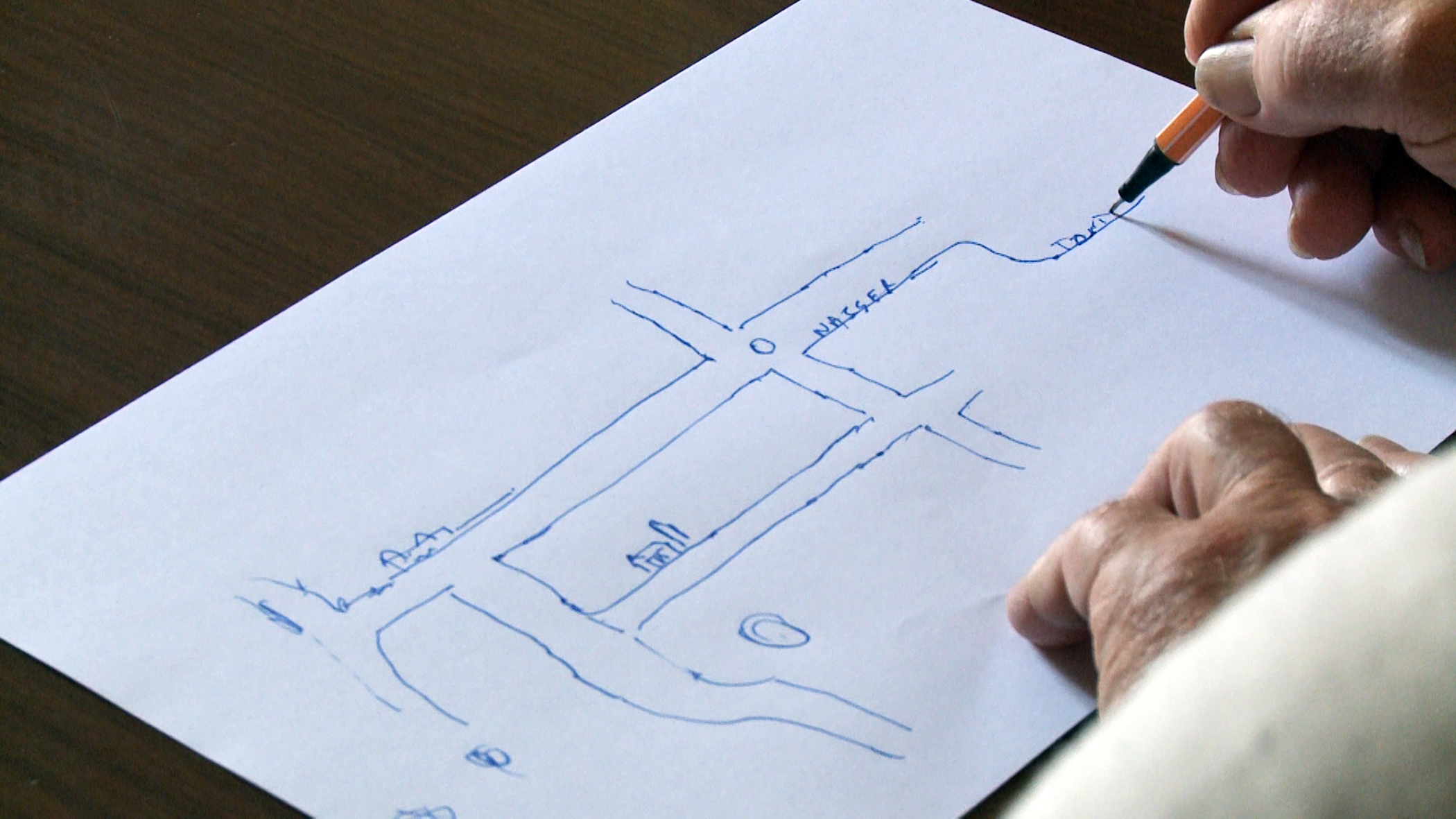

Mahmoud, ragazzo libico contattato tramite social media, ha girato per te le riprese della Tripoli odierna. Come sono andate con lui le cose? Sottotraccia al film rifletti anche sulle relazioni stabilite attraverso questo canale.

Cercavo qualcuno che fosse a Tripoli e parlasse in inglese, ho attivato un vero e proprio telefono senza fili per questa richiesta d’aiuto, sia online che offline. Ci ha messi in contatto una persona che nessuno dei due conosceva, ho iniziato su Facebook a spiegarli di che cosa si trattasse, a chiedergli se avrebbe accettato. Mi sono resa conto subito che il rapporto non poteva rimanere sul piano strettamente professionale, ero la prima persona al di fuori della Libia con cui parlava. Da un lato aveva voglia di mostrarsi esattamente quello di cui avevo bisogno, dall’altro era molto molto curioso di scoprire tutto un mondo che lui vede solo in tv o via internet. Per mia conformazione umana sono una persona molto empatica, faccio fatica a rimanere indifferente a chi si apre nei miei confronti. Mi sono lasciata trascinare. Ultimamente sto riprendendo in mano miei vecchi testi perché sto lavorando ad un nuovo progetto sulle lettere d’amore, e mi rendo conto di come sottotraccia a tutto quello che ho fatto, e scritto, ci sia un grande senso di solitudine e un tentativo di trovare vie di scampo a questa sensazione. In quel momento particolare della mia vita la presenza di Mahmoud era sempre lì, tanto mi chiedeva quanto mi dava. In certi periodi il nostro rapporto è diventato esacerbato, lui ha capito i miei punti deboli, il fatto che io mi sentissi in colpa perché ha rischiato più volte la pelle per fare le riprese per me. Ci sono stati dei momenti molto accesi, se l’è presa con me, ha fatto la voce grossa. Poi mi ha chiesto scusa. Credo che in un contesto come il suo si sia portati a non essere la versione migliore di se stessi. Gli alti e bassi sono stati a tutti gli effetti quelli di una relazione molto vissuta, anche se in differita. Ad ora non ci siamo mai incontrati, sto cercando di farlo venire in Italia per la prima volta, le questioni sui documenti sono folli. La tematica dei rapporti virtuali quindi, al di là del riferimento alla società liquida di Bauman, è un tema molto forte per me, mi cruccia moltissimo, tanto nel privato quanto nel professionale. Da che lo scrivere era darsi uno spazio, un tempo, una cornice dedicata a pensare, adesso si è ridotto all’emoji. Volevo che questo venisse fuori. Ho lavorato in uno stato di precarietà per tutto il film, avevo a che fare con una persona reale, ma a connetterci era un qualcosa di molto volatile.

C’è un’altra faccia dei social media, cui accennavi già. Siamo continuamente sovraesposti a immagini preconfezionate, i nostri sguardi ne vengono manipolati. Che ruolo ha avuto per te questo film nel raggiungere il tuo sguardo sulla questione libica odierna? Pensi che possa essere utile a rendere indipendenti gli sguardi di chi lo guarderà?

E’ un tentativo in questo senso. Mai come oggi c’è stato il grosso problema delle fake news, confezionate ad hoc per manipolare le masse, e di conseguenza la necessità dell’essere critici nel rapportarsi alle immagini che ci vengono propinate. Ammetto che la prima stesura che avevo in mente per questo film prevedeva una presenza molto meno massiccia del presente, che è invece diventato imprescindibile nel mio confronto con Mahmoud. Le immagini che manda sono il suo quotidiano, quello che noi spesso non vediamo per mancanza di accessibilità, che è sia dovuta a un fatto culturale – se cerco video sulla Libia in caratteri occidentali non trovo niente, se lo faccio in arabo ho accesso a più documenti – sia voluta. Siamo volutamente tenuti all’oscuro di quello che succede in Libia. Sulla base dei racconti di Mahmoud ho cercato di raccogliere delle notizie, e di rapportarmici provando a scardinare una realtà raccontata per far arrivare certe precise cose e non altre. Nel mio piccolo spero di dare un’idea di qual è la facciata ufficiale e di che cosa invece può esserci dietro; quando lo schermo ufficiale è nero e recita che non c’è connessione in realtà la connessione c’è, bisogna attaccare un cavo diverso.

Quella con Mahmoud è stata una collaborazione a tutti gli effetti, seppur atipica e spinta dalla necessità. Dici di preferire proprio questa forma di lavoro, la collaborazione appunto, o il collettivo. Ci racconti come sei riuscita, in passato, in progetti anche non strettamente cinematografici come Handle with care o Marsala11 (istallazione del 2009 che partecipa alle contestazioni dei lavoratori di Porto Marghera e collettivo artistico multidisciplinare, ndr) a far emergere il tuo punto di vista, sempre nitido, pur lavorando all’unisono con altre persone? E’ come se il tuo occhio si moltiplicasse, o da un’altra prospettiva, se tanti convergessero in uno. C’è sempre una coerenza stilistica, estetica di fondo.

Quello che mi piace molto del lavorare con altre persone è lo scoprire che se magari nel mio caso le parti di me più abituate a cogliere stimoli dall’esterno sono gli occhi e le orecchie, per loro sono altre. Puoi vedere la stessa realtà da punti di vista diversi che si integrano col tuo. E’ molto difficile trovare le persone giuste con cui provare a realizzare delle collaborazioni, chiaramente. Ci vuole fortuna, predisposizione al compromesso e disponibilità a trovare dei punti di confronto molto chiari. Nei casi che hai citato tu è stato del tutto naturale, abbiamo messo insieme le nostre visioni che sono diventate la visione sfaccettata ma unica della stessa cosa, senza pestare i piedi a nessuno, restituendo un’idea a trecentosessanta gradi tramite forme diverse. Non sono un’artista che ha una produzione fervente dal punto di vista dell’output, il dialogo e la ricerca rivestono ruoli molto importanti per me.

“L’apparecchio fotografico è pura estensione del mio occhio”, dici (nel testo “Sulla fotografia”, ndr). La realtà non ha filtri se non quelli dati dalle tue emozioni di fronte ad essa, che non ne alterano mai la composizione, semmai leggermente i toni cromatici. L’apparato simbolico comunque non manca. Mi viene in mente la figura della mano, presenza costante, che crea relazioni tra gli individui e tra gli individui e le cose, e le storie. Come riesci a far convivere le due istanze?

Credo che si compenetrino in modo molto istintivo, ho una forma mentis strutturata su strati di studio, letture che mi portano ad approcciarmi al reale in un certo modo. Mi fai notare che la mano effettivamente torna molto, la mano quindi il tatto, grande escluso dal cinema. Mi rendo conto che probabilmente dall’inizio cerco di darne una presenza. La mano è il contatto, la relazione tra l’io e il mondo, è quindi un esplicitare che sono io che ho esperienza di quello che rappresento.

Di fronte a Italian-African Rhyzom. A choreography for camera (+voice) (piano sequenza che disegna una mappatura di rotte e considerazioni attorno al Mediterraneo, ndr) hai creduto che gli unici risultati possibili alla tua indagine fossero confusione, offuscamento, mal di mare. Nessuna risposta è definitiva, ma qualcosa è cambiato?

Era una riflessione storico-politica. Da questa prospettiva è purtroppo cambiato poco, mi spaventa molto tutta questa preferenza dell’ignorare piuttosto che del vedere. Io preferisco il mal di mare. Dal punto di vista personale probabilmente si, ma lì facevo un altro tipo di constatazione.

Ragionavi sui confini.

Esatto. Tra l’altro mi sto occupando di un progetto in collaborazione con un ricercatore che studia la storia orale del mediterraneo occidentale, stiamo realizzando un lavoro video sul “sentiero della morte”, che da Ventimiglia arriva in Francia. Trovare traslitterata in senso fisico, materiale, la linea di confine disegnata sulla carta scuote moltissimo. Arrivi in cima alla montagna e trovi il filo spinato che dice “è finita qui”. Ti chiedi perché, chi l’ha deciso. Dal punto di vista dei movimenti umani, delle relazioni, rimane molto valido quello che cerco di tracciare con il rizoma.

Che cosa chiederesti a Dio?

Mi rendo conto di quanto fossi stronza ad andare in giro a chiederlo alla gente (ride in riferimento a To God…, ndr). Mi verrebbe da dire “perché?”, ma no, chiederei “come?”.