[ Guarda il video dell’incontro tra il pubblico del River To River Indian Film Festival e Joy Roy registrato il 13 dicembre 2007 al cinema Gambrinus a Firenze, in occasione della presentazione di Remembering Bimal Roy, il documentario realizzato da Joy Roy Stesso]

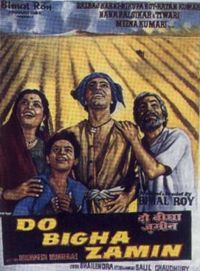

Do Bigha Zamin (Bimal Roy, India, 1953)

“Ci sono ancora i risciò portati a mano: ho dovuto prenderne uno a Cochin a notte alta, per tornare all’albergo […] non ho avuto però il coraggio di farmi trasportare: così mi sono fatto tutte le otto miglia a piedi, chiacchierando con Josef, l’uomo del risciò […] aveva sette, otto figli da mantenere, e si era ridotto così a fare da cavallo, tra quelle due orribili, ripugnanti stanghe del suo carretto .” (( Pier Paolo Pasolini, L’odore dell’India in Romanzi e racconti, I Meridiani, Mondadori ))

Scriveva Pier Paolo Pasolini a proposito della società indiana: “in sostanza si tratta di un enorme sottoproletariato agricolo, bloccato da secoli nelle sue istituzioni dalla dominazione straniera: il che ha fatto sì che quelle sue istituzioni si conservassero e, nel tempo stesso, per colpa di una dominazione così coatta e innaturale degenerassero” ((ibidem)) .

Scriveva Pier Paolo Pasolini a proposito della società indiana: “in sostanza si tratta di un enorme sottoproletariato agricolo, bloccato da secoli nelle sue istituzioni dalla dominazione straniera: il che ha fatto sì che quelle sue istituzioni si conservassero e, nel tempo stesso, per colpa di una dominazione così coatta e innaturale degenerassero” ((ibidem)) .

E’ proprio questo sottoproletariato agricolo a interessare e diventare l’oggetto di Do Bigha Zamin (Due acri di terra, 1953), narrazione delle vicissitudini di una famiglia che deve riscattare la propria terra (due acri, appunto) – che è tutto ciò che possiede – dalle mire dei grandi proprietari che gli sono creditori. E la terra è il tema fondamentale su cui si fonda il film, il motivo di partenza della vicenda, il perno su cui si sviluppa la trama. La prima inquadratura, mentre scorrono i titoli di testa, non a caso, è proprio la terra riarsa dopo una lunga siccità. Si genera immediatamente un dato tangibile che rappresenta la base, l’origine dei bisogni, delle relazioni, dei rapporti su cui si fonda una società e ciò che da essa scaturisce, il divenire della stratificazione della vita sociale. Il nodo della storia è proprio la ricerca affannosa, disperata del valore monetario stabilito per potersene riappropriare, per ritornare ad esserne proprietari e ristabilire un sistema ordinato di scambi e di relazioni sociali. Il padre di famiglia Shambu è costretto a lasciare la campagna, primo atto di disequilibrio, per andare a cercare un lavoro in città. Il tragitto di Shambu che si allontana dal suo villaggio, dalla sua famiglia, dalle sue origini è contrappuntato dal canto dei contadini, che, come in un coro greco, si fanno portavoce dei sentimenti di malinconia che accompagnano chi emigra, drammatizzando il senso di smarrimento. E lo smarrimento può cogliere lo spettatore occidentale quando, come parentesi oniriche aperte su improvvise dilatazioni temporali, gli irrinunciabili canti e le danze, tipiche della cultura popolare indiana, sono inserite da Bimal Roy in un contesto assolutamente realistico, debitore, nella povertà della fotografia e nella meravigliosa economia dei mezzi espressivi, del neorealismo italiano ed in particolare di De Sica (di cui Roy aveva potuto vedere, in un festival, Ladri di Biciclette).

L’arrivo del padre in città, seguito (di nascosto) dal figlio ribalta la percezione stessa della terra. Da simbolo materno, accogliente, che offre i suoi frutti attraverso il lavoro, diventa terreno refrattario, snaturato, infertile sul quale i due non riusciranno nemmeno a dormire. E mentre la macchina da presa pedina i protagonisti per le vie della città, il padre con un risciò, il figlio a lucidare scarpe, sarà quello stesso terreno a ferire Shambu, a distruggere l’unico mezzo per un faticoso guadagno, il risciò, e infine a ferire la madre, quando giungerà a Calcutta in soccorso degli uomini e rimarrà vittima di un incidente. Gli antieroi di Roy assomigliano agli antieroi di De Sica, portatori di una dignità assoluta ed universalmente riconoscibile. Sono osservati con lo stesso sguardo partecipe, anche nei cedimenti (l’abbraccio con il quale il padre perdona il figlio, dopo averlo picchiato per essersi reso partecipe di un furto disperato, stretto in un primo piano di grande intensità).

L’arrivo del padre in città, seguito (di nascosto) dal figlio ribalta la percezione stessa della terra. Da simbolo materno, accogliente, che offre i suoi frutti attraverso il lavoro, diventa terreno refrattario, snaturato, infertile sul quale i due non riusciranno nemmeno a dormire. E mentre la macchina da presa pedina i protagonisti per le vie della città, il padre con un risciò, il figlio a lucidare scarpe, sarà quello stesso terreno a ferire Shambu, a distruggere l’unico mezzo per un faticoso guadagno, il risciò, e infine a ferire la madre, quando giungerà a Calcutta in soccorso degli uomini e rimarrà vittima di un incidente. Gli antieroi di Roy assomigliano agli antieroi di De Sica, portatori di una dignità assoluta ed universalmente riconoscibile. Sono osservati con lo stesso sguardo partecipe, anche nei cedimenti (l’abbraccio con il quale il padre perdona il figlio, dopo averlo picchiato per essersi reso partecipe di un furto disperato, stretto in un primo piano di grande intensità).

I diritti dei più forti generano altresì un controcanto volgare (le frequenti inquadrature delle pance dei borghesi, stretti in abiti occidentali). La volgarità trapela in tutta la sua evidenza nell’incitamento dei due amanti borghesi che per capriccio conducono, uno dal risciò trainato da Shambu, l’altra dalla carrozzella portata da un cavallo, il pover’uomo verso una corsa disperata e senza voce. Il ritmo incalzante del montaggio (l’utilizzo creativo, libero del montaggio è un altro tratto fondamentale dell’opera di Roy), attraverso brevi stacchi e veloci dissolvenze incrociate, conduce l’azione verso l’inevitabile climax drammatico. Le gambe e i piedi scalzi dell’uomo che corre sono accostate alle zampe dell’animale, lo sforzo disperato impresso sul volto genera un senso di angoscia insopportabile, esasperata dalla musica in crescendo fino al momento in cui la ruota del risciò si rompe e Shambu, cadendo, si frattura una gamba. In quel momento, nodo cruciale del film, sottolineatura stilistica della rottura delle illusioni di riscatto dei protagonisti, Roy lascia trapelare una visione marxista del lavoro che nella coincidenza tra l’uomo e il mezzo stesso, attraverso la reificazione, segna una perdita assoluta ed irrimediabile di possibilità.

Quando si dovrà scegliere, con i soldi finalmente guadagnati, tra la sopravvivenza della moglie e madre e la riconquista della terra, la sfera umana entrerà in collisione con le leggi economiche che una classe dominante impone sulla classe subalterne e i tre, tornati al proprio villaggio come una famiglia, non avranno, in un finale sospeso tra l’iconografia socialista e la tentazione del melodramma hollywoodiano, nemmeno la consolazione di un metaforico pugno di terra.

Bandini (Bimal Roy, India – 1963)

“L’amore felice non fa storia”, diceva Sklovkij, e proprio il filo rosso dell’impedimento amoroso sostiene Bandini (letteralmente: La prigioniera), melodramma perfetto che si nutre di tale negazione, innalzando la passione amorosa a cosa mitica, memorabile, grandiosa. Melodramma perfetto poichè risponde appieno ai canoni della macrostruttura del genere che vuole irrealizzabile l’amore per cause esterne, dove qui l’impedimento è la storia stessa di una nazione e dei personaggi che hanno deciso di legare la loro vita ai fatti del proprio tempo, permettendo alla Storia di separare le loro vite e al Destino di riunirle in un lieto fine beffardo e tuttavia voluto e atteso. Fulcro della storia è Kalyani, giovane donna in carcere per espiare una colpa che lascia lo spettatore, così come il dottore del carcere che di lei si innamora, in sospeso, attratti dalla sua sola unica volontà di espiazione. La condizione di prigioniera di Kalyani è rappresentazione, attraverso uno spazio significante, di uno stato di tormento interiore; il lungo flash-back svelerà attraverso la scrittura di un diario, vero e proprio ponte temporale, le ragioni della sua prigionia e l’innalzarsi attorno al suo corpo, ma anche e soprattutto alla sua anima, di sbarre e mura invalicabili.

“L’amore felice non fa storia”, diceva Sklovkij, e proprio il filo rosso dell’impedimento amoroso sostiene Bandini (letteralmente: La prigioniera), melodramma perfetto che si nutre di tale negazione, innalzando la passione amorosa a cosa mitica, memorabile, grandiosa. Melodramma perfetto poichè risponde appieno ai canoni della macrostruttura del genere che vuole irrealizzabile l’amore per cause esterne, dove qui l’impedimento è la storia stessa di una nazione e dei personaggi che hanno deciso di legare la loro vita ai fatti del proprio tempo, permettendo alla Storia di separare le loro vite e al Destino di riunirle in un lieto fine beffardo e tuttavia voluto e atteso. Fulcro della storia è Kalyani, giovane donna in carcere per espiare una colpa che lascia lo spettatore, così come il dottore del carcere che di lei si innamora, in sospeso, attratti dalla sua sola unica volontà di espiazione. La condizione di prigioniera di Kalyani è rappresentazione, attraverso uno spazio significante, di uno stato di tormento interiore; il lungo flash-back svelerà attraverso la scrittura di un diario, vero e proprio ponte temporale, le ragioni della sua prigionia e l’innalzarsi attorno al suo corpo, ma anche e soprattutto alla sua anima, di sbarre e mura invalicabili.

Nello spazio rigidamente delimitato del carcere le azioni che le detenute svolgono durante le ore di lavoro possono diventare occasione di accese liti, ma possono anche trasformarsi in ritmo e musica (come in musica si tramutava il ritmo del lavoro dei contadini di Do Bigha Zamin), così che lo spazio possa divenire un luogo di libertà, solo mentale. Sono parentesi consolatorie, come di momentanea amnesia per lo spettatore, ritagliate da un montaggio liberissimo, con frequenti inquadrature dal basso che lasciano intravedere la presenza del cielo.

Bimal Roy inserisce nel contesto melodrammatico un’attenta analisi psicologica tutta al femminile. Emerge, ancora una volta, il progressismo del regista: le donne sono il motore dell’azione, è attraverso loro che la macchina melodrammatica ottiene la sua forza.

I tocchi del regista sono spesso essenziali: l’immagine di un piede che distrattamente disegna sulla sabbia a indicare imbarazzo; Kalyani e il dottore divisi da una porta, metafora visiva dell’impossibilità di amarsi; il primo piano di una madre che fuori dalla prigione attende l’esecuzione del figlio e che stringe a sé, disperata, la figlia più piccola. Nella bellissima scena dell’esecuzione torna il senso di partecipazione, di profonda umanità nello sguardo di Bimal Roy; il patriota è accompagnato nel suo canto di morte e di libertà, dai volti delle donne che in carcere piangono per lui; un montaggio parallelo scandisce il suo canto, quasi a significare che questa volta non c’è spazio per evadere, neppure mentalmente: si rimane lì, con le donne dietro le sbarre, con il condannato nei suoi ultimi passi e l’unica consolazione di uno spicchio di cielo che si staglia dietro al suo primo piano, sfondo chiuso con forza da un carrello in avanti sul volto nel momento in cui lo stesso si troverà di fronte il cappio.

I tocchi del regista sono spesso essenziali: l’immagine di un piede che distrattamente disegna sulla sabbia a indicare imbarazzo; Kalyani e il dottore divisi da una porta, metafora visiva dell’impossibilità di amarsi; il primo piano di una madre che fuori dalla prigione attende l’esecuzione del figlio e che stringe a sé, disperata, la figlia più piccola. Nella bellissima scena dell’esecuzione torna il senso di partecipazione, di profonda umanità nello sguardo di Bimal Roy; il patriota è accompagnato nel suo canto di morte e di libertà, dai volti delle donne che in carcere piangono per lui; un montaggio parallelo scandisce il suo canto, quasi a significare che questa volta non c’è spazio per evadere, neppure mentalmente: si rimane lì, con le donne dietro le sbarre, con il condannato nei suoi ultimi passi e l’unica consolazione di uno spicchio di cielo che si staglia dietro al suo primo piano, sfondo chiuso con forza da un carrello in avanti sul volto nel momento in cui lo stesso si troverà di fronte il cappio.

Un’esasperazione nell’utilizzo di tutti i mezzi filmici esplode nella scena dell’avvelenamento della moglie isterica dell’amante anarchico di Kalyani, così come era avvenuto nella sequenza della rottura del risciò in Do Bigha Zamin. Sono questi i veri punti di frattura del film, gli snodi drammatici che in un attimo cambieranno la vita dei protagonisti, conducendoli alla scelta definitiva, e senza ritorno, delle loro esistenze: la vita della moglie o il possesso della terra per Shambu di Do Bigha Zamin, l’unico amore, solo e morente, che conduce inevitabilmente alla sofferenza o una vita finalmente riabilitata e ripulita dalle macchie del passato per Kalyani.

Un’esasperazione nell’utilizzo di tutti i mezzi filmici esplode nella scena dell’avvelenamento della moglie isterica dell’amante anarchico di Kalyani, così come era avvenuto nella sequenza della rottura del risciò in Do Bigha Zamin. Sono questi i veri punti di frattura del film, gli snodi drammatici che in un attimo cambieranno la vita dei protagonisti, conducendoli alla scelta definitiva, e senza ritorno, delle loro esistenze: la vita della moglie o il possesso della terra per Shambu di Do Bigha Zamin, l’unico amore, solo e morente, che conduce inevitabilmente alla sofferenza o una vita finalmente riabilitata e ripulita dalle macchie del passato per Kalyani.

Alla musica dolce che fa da accompagnamento alle vicende dei protagonisti e che da loro stessi scaturisce, fa da contrappunto un rumore assordante, che da elemento intradiegetico (sullo sfondo si intravedono saldatori al lavoro) diventa rappresentazione sonora dell’attimo di lucida follia che la protagonista sta vivendo; gli stacchi brevi, l’uso della luce intermittente, giustificata dalla presenza di una fiamma sullo sfondo, e tuttavia trasfigurata nella sua ripercussione sulla bottiglia di veleno e sul volto della donna in chiave espressionista, conferiscono alla scena il senso allucinato di un punto di non ritorno. La calma sempre impressa sul volto di Kalyani vacilla quando dentro di sè realizza la possibilità di uccidere qualcuno, fino a esplodere nella scompostezza dell’isteria nel momento in cui, davanti all’uomo che ama, confesserà di essere colpevole dell’assassinio della moglie. Il melodramma nutritosi anche di quel momento, porta avanti il racconto e trascina lo spettatore verso l’ultima scena, sulla nave che porta via i due innamorati, verso una fine che sfuma nella nebbia dei sentimenti.