Questo articolo fa parte di uno speciale dedicato a Inception di Christopher Nolan (Usa, gb, 2010), puoi leggere: Inception; architetture del paradosso della visione di Alfonso Mastrantonio, da questa parte.

Who is the third who walks always behind you?

When i count, there are only you and i together

but when i look ahead up the white road

there is always another walking beside you

gliding wrapt in a brown mantle, hooded

I do not know whether a man or woman

but who is that on the other side of you?

(T. S. Eliot “The waste land”)

E’ soffocante l’ultimo film di Christopher Nolan, lo è dal momento in cui l’intero processo che lo sostiene si nutre dei suoi ingranaggi, quasi si trattasse della messa a punto di un dispositivo cognitivo progettato per cannibalizzare tutto; gli attori, il set, il cinema. Per il regista inglese è l’ennesima prova di perversione logica, la costruzione di un sistema narrativo che privilegia la struttura come arbitrio di una coscienza soggettiva colonizzata da un’idea di “autore” vecchia e pericolosa. Lo stesso principio che regola l’innesto è per Nolan, in modo banalmente chiaro, una metafora flebile della creazione: “l’opportunità di costruire cattedrali, intere città, cose che non sono mai esistite”.

Un surrealismo a portata di mano concepito come un diagramma; Nolan mette a punto una strategia multilivello semplicemente moltiplicando le combinazioni del montaggio incrociato, ovvero una delle forme più “arcaiche” del racconto cinematografico, che sin da Following segnano un vero e proprio metodo.

Non c’è molta differenza tra un film e l’altro in fondo, tranne forse per il doppio percorso di Memento, ancora aperto in virtù del suo semplice sdoppiamento palindromo con una traccia temporale che cancellava l’altra e soprattutto, messo in abisso dal tentativo estremo di Guy Pearce di falsificare la storia con la cancellazione che da cancro esogeno diventa una libera scelta, un brandello di volontà che forza la memoria verso l’oblio. E’ uno spiraglio di vita che si spegne quasi subito in tutto il cinema di Christopher Nolan, apparentemente sbilanciato dall’invito costante alla libertà decostruttiva, negata con violenza da un movimento opposto e autoritario che come si diceva, trova radici in una fede impermeabile nella struttura, cancro che rende sempre più opache le immagini e che ad ogni tentativo si radicalizza nidificando tracce narrative che raramente creano un sistema permeabile. Inception in questo senso intensifica il funzionamento del racconto Nolaniano con una serie di variazioni quantitative; descrivendolo con le parole di Cobb si tratta di un sistema logico che calcola “l’intensità della catarsi in base alla solidità dell’ordito“; è abbastanza chiaro allora che l’inland empire del regista inglese venga sviluppato secondo i principi di un’architettura funzionale concepita per esser popolata da corpi solo in un secondo momento, volumi sottoposti ad un movimento inerte.

Il tempo, invece di contorcersi come una puttana, tanto per rubare un’intuizione a David Bowie, flette su se stesso, collassa sul suo funzionamento e prosciuga le immagini. Il campo di concentramento di Inception è ancora più spietato dell’isola di Shutter Island, dove la lanterna magica Scorsese pur riproducendo un mondo-cinema autoctono e tombale, manteneva il fascino dell’ossessione per l’ossessione, il vampirismo cinefilo come desiderio necrofilo, un set infestato da fantasmi, il corpo di Leo con uno spazio ancora necessario per ribellarsi e tracciare il suo film con una performance memorabile.

Nolan applica i suoi principi con la freddezza analitica necessaria ad affrontare una masterclass in narratologia senza introdurre particolari segni di novità, basterebbe infatti un qualsiasi Mmorpg di vecchia generazione a far saltare in aria i pezzi del suo Ravensburger con note a margine. Se dovessimo definire Inception come un film mentale dovremmo intenderci sul termine, a questo proposito negli states si è aperto un dibattito teorico, per certi versi stimolante e divertente, sui procedimenti cognitivi applicati da Nolan per concepire l’architettura del suo film; uno dei termini di discussione riguarda i limiti della memoria ricorsiva che Inception sembrerebbe sfiorare al punto da renderne difficoltosa la comprensione, una sensazione di perdita che Nolan costruisce in modo del tutto matematico distanziando alcune sequenze, come la “matrice” costituita dal viaggio aereo collettivo.

La ricorsione è in effetti il movimento abusato da Inception, sequenze ripetute, motivi disseminati a prova di ricordo a breve termine, chiamate incessanti ad una serie di funzioni che sembrano avere il solo scopo di occupare memoria, un sadismo di proporzioni quasi comportamentiste, con gli attori osservati come topi chiusi nel labirinto.

(Echocrome – Psp2 / Psp3 )

Attardarsi sul solito, logoro, processo metalinguistico mi pare questione da poco, perché se come è stato osservato, Inception sarebbe un “film sul processo di creazione di un film”, ci si chiede cos’abbia visto Nolan apparte Matrix, la serie Bond, Kubrick, Black Rain di Ridley Scott; non è un catalogo di citazioni casuali, sono più o meno i brandelli di memoria cinematografica rinvenuti da qualsiasi spettatore medio dopo questa cura dell’innesto “ludovico”.

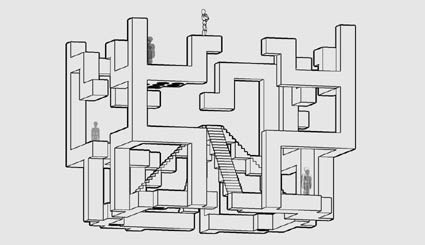

Le “regole” dello spettacolo che Nolan vorrebbe sezionare in realtà ci mostrano l’attività di un baro che si fida sin troppo della mancanza d’aria prodotta dalla percezione del cinema come linguaggio regolato; uno stratega che opera conoscendo in anticipo la morfologia del suo disegno dove persino il tentativo di lavorare sui paradossi Escheriani viene neutralizzato da una riduzione palpabile dell’illusione ottica.

Il noto incisore – carpentiere Olandese sapeva certamente sporcarsi con il lato fisico del suo artigianato, e non si può non far caso in Inception a questa glaciale distanza con la materia che favorisce la supremazia ingombrante del concetto.

Nolan sottolinea ogni sequenza del suo film con un sistema verbale ridondante che invece di farsi racconto si scaglia contro l’occhio e lo acceca. Alla radice di questa scacchiera, le citazioni di Bond, sono proprio tali; il viaggio finale di Cillian Murphy verso la camera del padre morente è un debolissimo riferimento; il set che crolla, muta, si rigenera è in fondo l’assenza di un setting vero e proprio del movimento, un ambito dove lo sguardo è bandito come se Nolan fosse l’incarnazione inquietante di Sutter Cane e lo spettatore, insieme ai corpi attoriali, i pezzi combinatori della sua Hobb’s End.

E’ ovviamente il seme della follia l’elemento che è assente nel multiverso Nolaniano, quasi un film sul concetto di penetrazione senza nessun vero innesto, la volontà di desertificare la complessità dolorosa dello sguardo mentale al livello di una partita di sudoku, in fondo l’esatto contrario della vituperata science fiction di Richard Kelly, perché la sensazione è che con Inception ad essere definitivamente assassinato sia quel vagare errabondi in cerca di segni meravigliosi che attraversa non solo i mondi Dickiani ma anche le spietate entropie “progettate” da Moorcock o da Ballard, quelle tracce che Teresa De Lauretis indicava con una bellissima e intraducibile espressione come “Signs of Wo/ander”.

“…it feels like we never had a chance. Don’t look me in the eye”

(D. Bowie – “Something in the air”)

Inception, quasi per reazione, in un vitale gesto dalle intenzioni sostanzialmente ludiche, mi spinge a indicare una breve filmografia di Innesti personali, tra set, corpi e testi che si sfaldano gli uni negli altri. (m.f.)

Bad Timing di Nicolas Roeg (Gb, 1977)

L’occhio, quando vedo e rivedo le “cattive sincronizzazioni” Roeghiane, è sempre più fuori fuoco, spinto insieme ai personaggi ad occupare una posizione marginale, un tempo guasto, un sistema di connessioni che non invoca la ricostruzione, quanto il sorprendersi senza fiato nel rivedere gli stessi spazi svuotati, distrutti, disintegrati; come la strada percorsa più volte da Art Garfunkel nel ricordo di una casa che non esiste più, o il lago di Bratislava.

New Nightmare di Wes Craven (Usa, 1994)

Un terremoto si impossessa degli occhi di Heather Langenkamp in una delle sue interpretazioni più intime e sofferte, un nuovo incubo che penetra le ossa del set come gli ultimi minuti di un film di Corman, lo script diventa un oggetto visibile, sottoposto a modificazioni vitali, è in fondo l’unica traccia a dover essere innestata continuamente con altre possibilità dello sguardo, per non crepare sotto le macerie del cinema.

Strange Illusion di Edgar G. Ulmer (Usa, 1945 )

E’ la pressione onirica che infetta la realtà Ulmeriana, un sistema causale inceppato. Le straneillusioni sono anche quelle dei mondi dove Jimmy Lidon si risveglia continuamente, non tanto il rapporto tra sogno e realtà che spacca in due il film ma l’attenzione di Ulmer al riflesso come perdita del dominio; molte delle inquadrature di Strange Illusion, disseminate di specchi, da una parte sono il segno della passione del regista di origini Austriache per l’architettura modulare, ma si liberano in un’inquietante costruzione concentrica dove un pezzo, una scheggia, un’illusione dell’immagine precedente è contenuta nella successiva; una struttura solo apparentemente matematica che in realtà si perde nella serie delle illusioni, lasciando dietro di se solo tracce; l’innesto come vertigine.

Road to nowhere di Monte Hellman (Usa, 2010)

Per chi scrive, il film più potente di Venezia 67; se il dispositivo Nolaniano è sin troppo denso rispetto all’inconsistenza degli Innesti, nel film di Hellman è proprio questo a sfaldarsi e a rendersi possibile, ancora vivo, nella brulicante moltiplicazione delle soggettive rendendo molteplice la compenetrazione dei livelli; monitor, videocamere, blog, testi che scompaiono, immagini e vita che si ri-allocano.

Ploy di Pen-Ek Ratanaruang (Tailandia, 2007)

Il cinema del tailandese Pen-Ek Ratanaruang, da sempre popolato da fantasmi, chiude nello spazio di un albergo l’innesto tra desiderio e sogno dove il corpo di Apinya Sakuljaroensuk è un vero e proprio strano attrattore. Pen-Ek Ratanaruang invece di suturare continuamente scolla letteralmente le immagini dalla tessitura; se c’è un potere della scrittura nel suo cinema è proprio quando questa sottrae, allude, non teme l’invisibile.

Gli Amori Folli di Alain Resnais (Francia, 2009)

Erba canina, innesto selvaggio, per parlare con le parole di Bresson, l’immagine è sempre un’esca per qualcos’altro.

Amabili Resti di Peter Jackson (Usa, 2009)

Attraversato da continue strategie oblique, ovvero da una serie per niente matematica, l’ultimo film di Peter Jackson è una ricca stratigrafia che modifica continuamente la vita nella sua resistenza alla morte. Da fastidio che con una certa disattenzione si sia parlato del “cold heaven” di Jackson come di uno spazio new age; del resto, cos’è Inception di Nolan se non la versione positivista del sincretismo borghese preconizzato da Hubbard ?!

This is it di Kenny Ortega (Usa, 2009)

Ancorato ad un’altra dimensione, Jackson è filmato frontalmente e con pochi altri take come fosse un corpo estraneo in una macchina concepita per vomitare simulacri; una frattura dolorosa con quell’inesorabile vampirizzazione prevista in anni diversi da John Landis e George Lucas. Non solo il ritornante di Thriller, ma anche l’immersione nella realtà ologrammatica di Captain Eco, il corto prodotto da Lucas nel 1986, esperimento di 3D immersivo proposto tra le attrazioni di Disneyworld. Quella collisione tra il corpo di Jackson e innesti di science fiction anni ’50, strane repliche di Tobor, schegge di cinema classico, si ripete nel lavoro massivo in green screen che avrebbe dovuto rappresentare l’ossatura dell’ultimo show della pop star americana.